科学智能:全球顶尖学者共聚复旦,共探科研范式变革新引擎

5月26日,科学智能国际学术会议在复旦大学光华楼开幕,汇聚全球顶尖专家、学者和青年学子,共同探讨科学智能(AI for Science)如何成为融合基础研究与前沿技术的新引擎,加速科研范式变革和产业边界拓展。

上海市政协副主席吴信宝,复旦大学校长、中国科学院院士金力致辞。上海市教育委员会副主任王浩,上海市科学技术委员会二级巡视员郑广宏,诺贝尔化学奖获得者、美国国家科学院院士迈克尔·莱维特(Michael Levitt),菲尔兹奖获得者、美国国家科学院院士安德烈·奥昆科夫(Andrei Okounkov)出席会议。

聚焦科学智能多项创新成果发布

会上宣布,复旦大学与施普林格・自然(Springer Nature)达成合作,将共同出版新的综合类学术期刊 《Science and AI》(《科学与智能》)。该刊定位为 “AI for Science” 与 “Science for AI” 双轮驱动:

- “AI for Science”: 利用人工智能技术解决复杂的科学挑战和具体科学问题。

“Science for AI”: 运用科学数据和原理驱动人工智能技术的进步。

期刊旨在促进全球合作、服务学科发展,将发表处于人工智能与科学发现交叉领域的高质量原创研究论文,覆盖广泛的相关议题。

会议期间,复旦大学联合上海科学智能研究院及施普林格·自然旗下自然科研智讯(Nature Research Intelligence),全球同步发布《科学智能白皮书2025》。该报告首次整合分析了2015-2024年全球科学智能领域的多源大数据,并由近60位不同学科领域的科学家共同撰写。报告深入剖析了人工智能与科学研究深度融合的趋势,全面探讨了7大科研领域、28个研究方向中近90个科学智能前沿问题的核心挑战与突破路径,旨在洞察未来发展趋势,推动科学智能研究范式的变革,并为应对全球性挑战提供科学洞见。

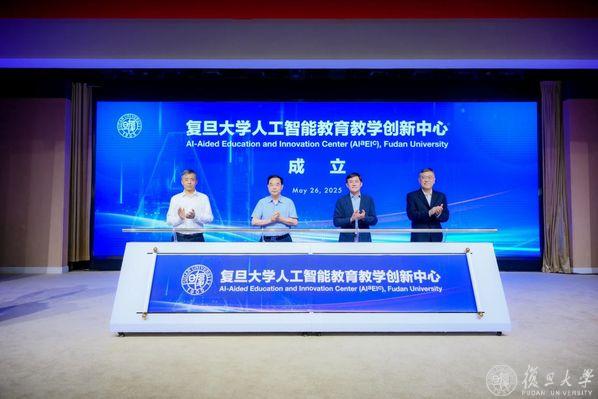

会议同时发布了复旦大学“AI大课”2.0白皮书,并宣布成立复旦大学人工智能教育教学创新中心。“AI大课”2.0白皮书的核心是“师生共创”理念,致力于“智学、智教、智评”全要素协同发展。其内容涵盖:

- 课程体系与人才培养模式优化

- 新型教材开发

- 教师能力提升培训

- 智能评价体系构建

教学支撑数智平台建设

白皮书还提出设立专项,鼓励师生在“AI for Science”和“AI for Education”等领域开展协同创新实践。新成立的人工智能教育教学创新中心将致力于服务上海国际科创中心建设、统筹校内AI教学管理与师资队伍建设、规划AI及“AI+”拔尖人才培养路径以及赋能产业升级与科技创新。

院士、专家分享AI如何赋能多学科领域发展

1.同济大学党委书记、中国工程院院士郑庆华在题为《工程智能驱动学科转型发展》的主题报告中,深入分析了人工智能技术的发展趋势,阐释了工程智能与科学智能的本质区别及其内在联系,并详细剖析了当前大模型技术存在的固有缺陷。他分享了同济大学以“工程智能”为核心路径,赋能学科体系转型、创新人才培养模式、提升大学治理能力的总体思路。郑庆华院士特别提到,同济大学近期新成立了工程智能研究院、医学人工智能研究院、极端环境建造研究院、自主智能机器人研究院以及航空运输与低空经济研究院等五大研究机构,其核心目标在于通过体制机制创新、培养模式创新、开拓前沿领域与新质生产力、评价体系创新,最终打造教育、科技、人才深度融合与产教协同发展的新高地。

2.中国工程院院士王坚在其演讲中深入探讨了计算与人工智能领域所发生的深刻变革及其对未来发展的深远影响。他指出,科技发展已将计算置于创新能力建设的核心位置,数据从根本上改变了事物的本质属性,而计算本身正在重塑全球未来的发展图景;他特别强调,近乎无限的计算能力将为科学技术探索提供持续动力,并明确提出,人工智能的深远意义远超技术工具层面的革新,其本质是一场彻底变革所有科学技术研究范式的革命性力量。

3.中国科学院院士徐宗本在其报告中聚焦于大模型的基础研究,他指出近年来以大规模预训练模型为典型代表的生成式人工智能取得了显著进展,正深刻变革着科学技术的研究范式与工业革命的演进路径;报告提及当前主流观点认为大模型展现的强大能力,其核心机制可能在于潜在的智能涌现现象。徐宗本院士通过构建特定的数学框架与理论体系对智能本质进行阐释,并创新性地提出了一个从“无限”系统行为理解“有限”大模型能力的全新理论视角。

4.中国科学院院士龚新高在报告中探讨了人工智能在物理学领域的应用前景,他指出物理学的发展脉络已从传统的实验物理、理论物理阶段演进至计算物理阶段,并正在向由人工智能深度赋能的数智物理时代迈进;他表示人工智能为研究演生物理提供了新范式,例如通过开发AI物质科学大模型和逆向设计方法来探究物理规律并设计新型材料,同时他也强调物理学研究本身为解决人工智能领域的挑战(如借鉴类脑物理特征构建物理人工智能架构)提供了重要契机,认为人工智能与物理学二者相互促进,形成相辅相成的互惠发展关系。

声明:本文转载自复旦大学,仅供学习交流之用,如涉及作品内容、版权或其它问题,请联系 gaoziyu@heywhale.com,我们将在第一时间删除相关内容或采取必要措施

渠道合作

渠道合作