如何系统提升学生学科竞赛竞争力|北京理工大学医工交叉教学实践分享(6)

在指导学生参与高水平学科竞赛方面,有哪些提升竞争力的关键方法?近日,北京理工大学医学技术学院辛怡副教授在和鲸组织的分享会上,系统介绍了其团队在《数据挖掘在生物医学中的应用》课程中的创新实践,为解决普遍教学痛点提供了可借鉴的“平台化”路径。在分享会上,她还讲述了课程如何通过贯通式项目设计、资源支撑与赛事衔接,助力学生在高水平学科竞赛中脱颖而出。

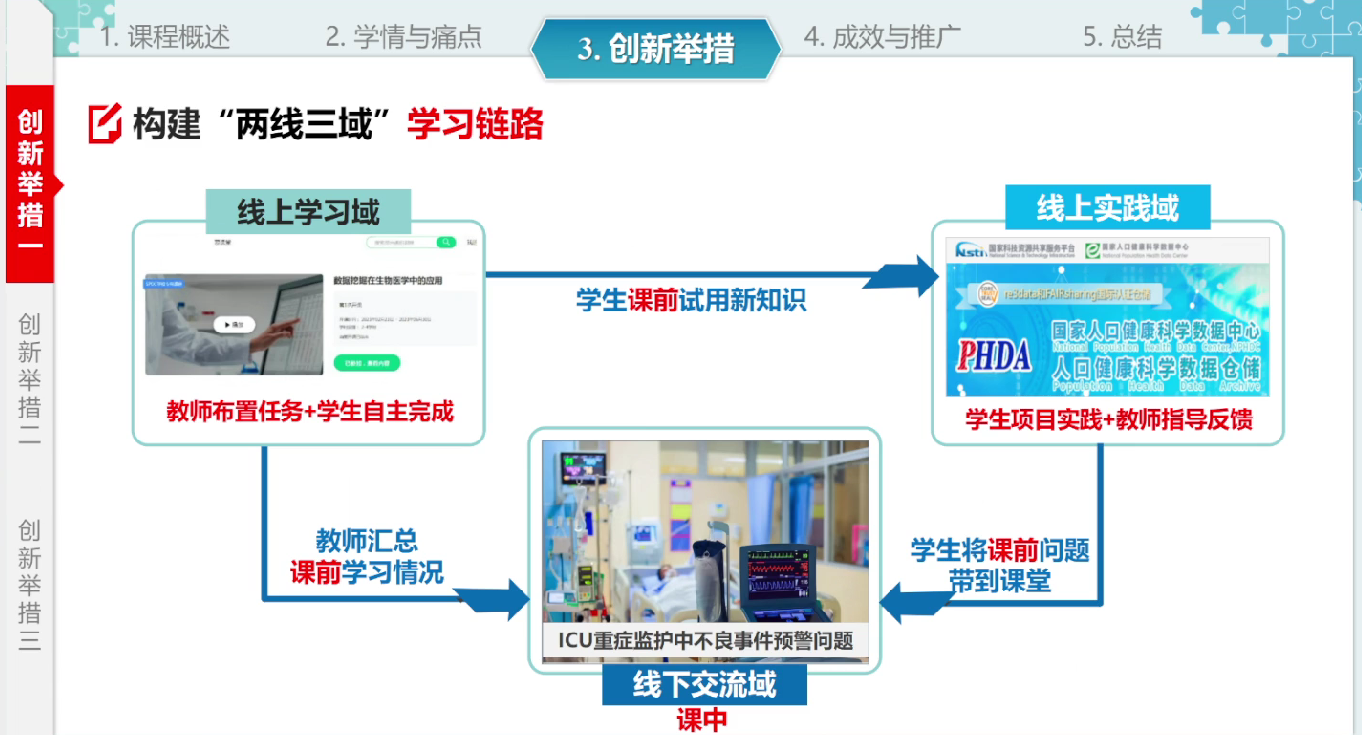

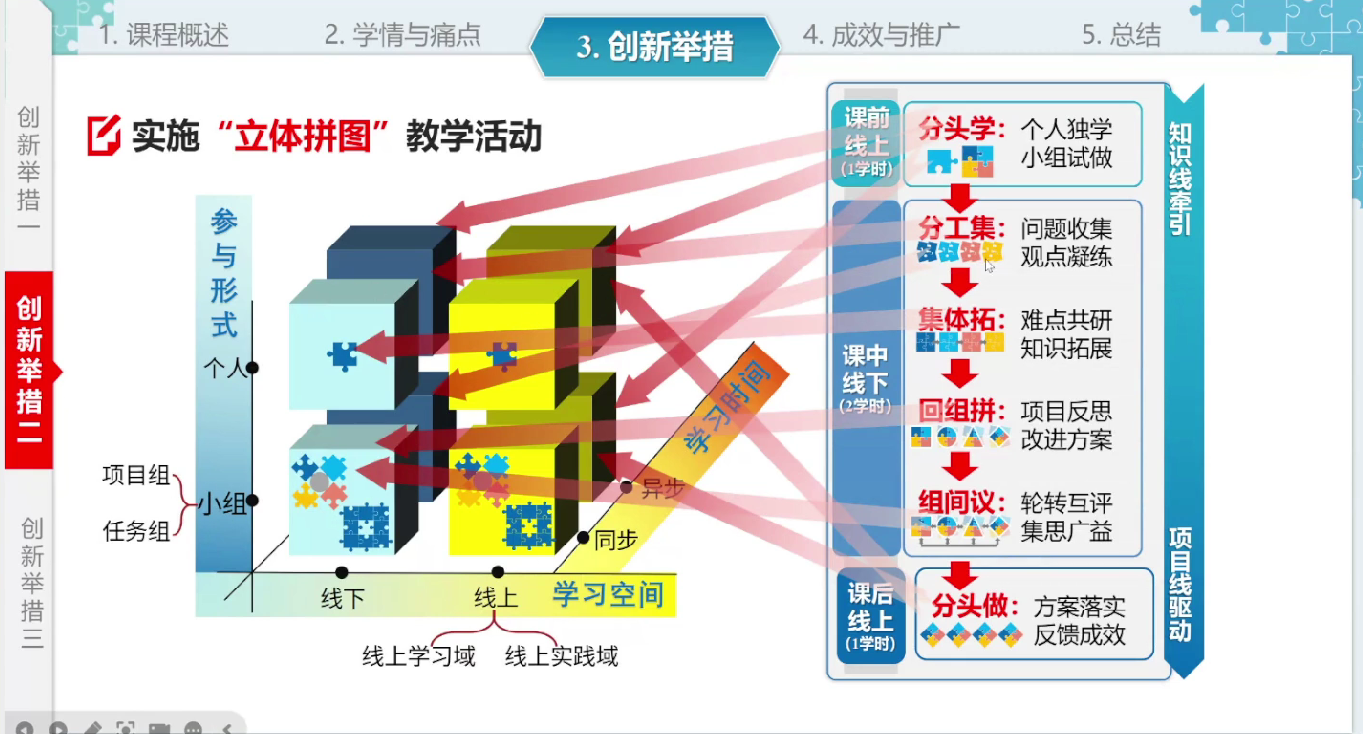

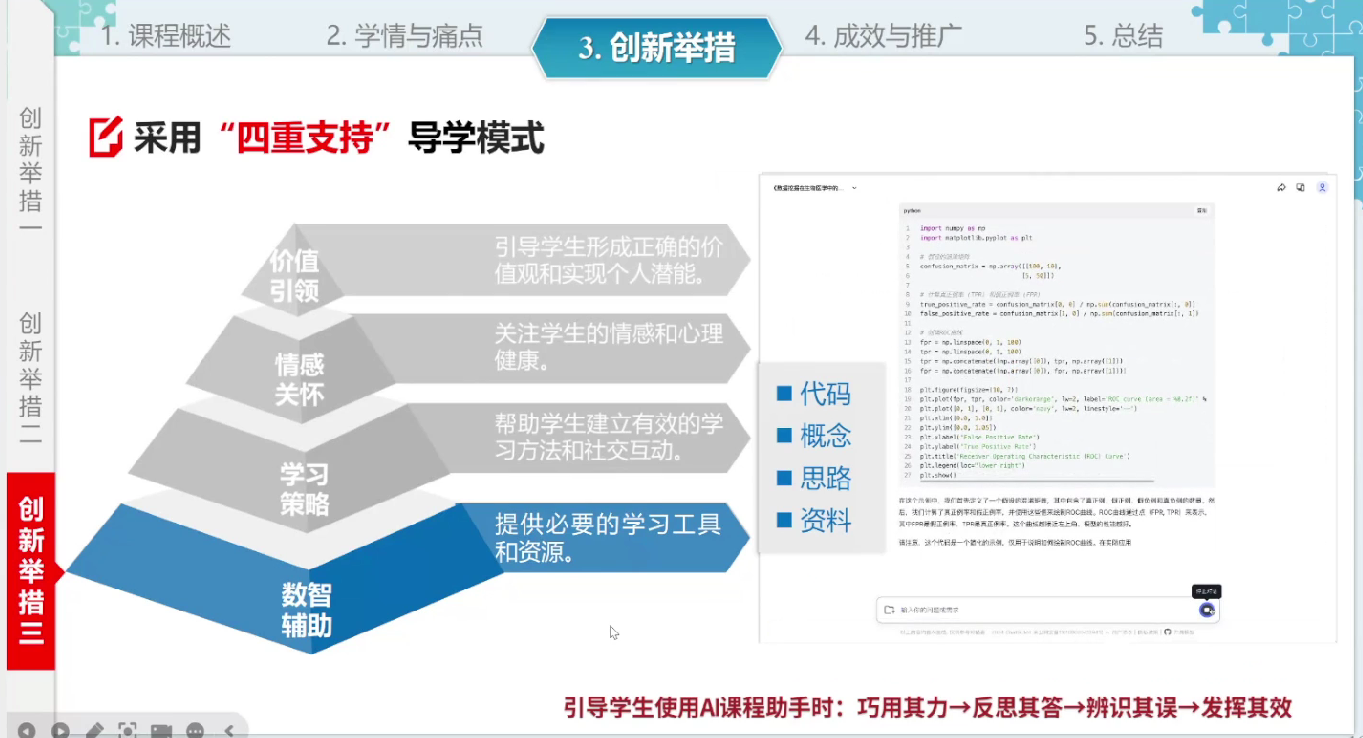

辛老师在会上系统阐述了《数据挖掘在生物医学中的应用》课程建设的完整线路图和创新实践,从课程建设的背景、痛点和培养目标出发,重点介绍了“两线三域”学习链路、“立体拼图”教学活动、“四重支持”导学模式三大课程设计创新举措及课程成果。辛老师还强调,课程基于和鲸 ModelWhale 平台构建了多元化的教学实践场景,实现了资源整合、互动协作与实践赋能的深度融合。学生基于 ModelWhale 完成编程实践,借助 AI 工具提升学习效率,学生解决医工领域问题能力显著提高,成果斐然。

当前生物医学医工融合人才培养面临结构性挑战:一方面,学生医学知识和临床业务背景薄弱与技术快速衍新导致学用脱节;另一方面,医学数据兼具强领域特异性、严格隐私约束及动态临床场景等复杂属性,导致传统数据挖掘课程“从算法到案例”的教学范式难以适配。为破解医工交叉人才培养痛点,辛怡老师为参会教师分享了北理工独到创新基础:课程团队以“培养面向国家重大需求和人民生命健康的医学技术人才”为目标,以国家大健康战略为牵引,持续开展数智赋能的混合式教学改革。将教学内容与科技资源深度融合,构建“两线三域”学习链路,实施“立体拼图”教学活动,提供“四重支持”导学模式。将医学业务逻辑与数据科学思维耦合,开展“问题拆解-算法探索-方案迭代”,培养学生从事医学技术研发所需数据挖掘的核心能力。

在交流环节,有参会教师表示在传统教学模式下,教学内容与实践脱节、教学方法单一致使创新思维培养不足、竞赛与课程体系衔接不畅等问题频频出现,学生参与高水平学科竞赛往往缺乏竞争力。在指导学生参与高水平学科竞赛方面,有哪些提升竞争力的关键方法?辛老师给出了团队经验。

- 课程设计:以项目制驱动,无缝衔接竞赛需求

- 资源支撑:构建“竞赛赋能工具箱”

- 竞赛对接:分层培育,精准匹配赛事要求

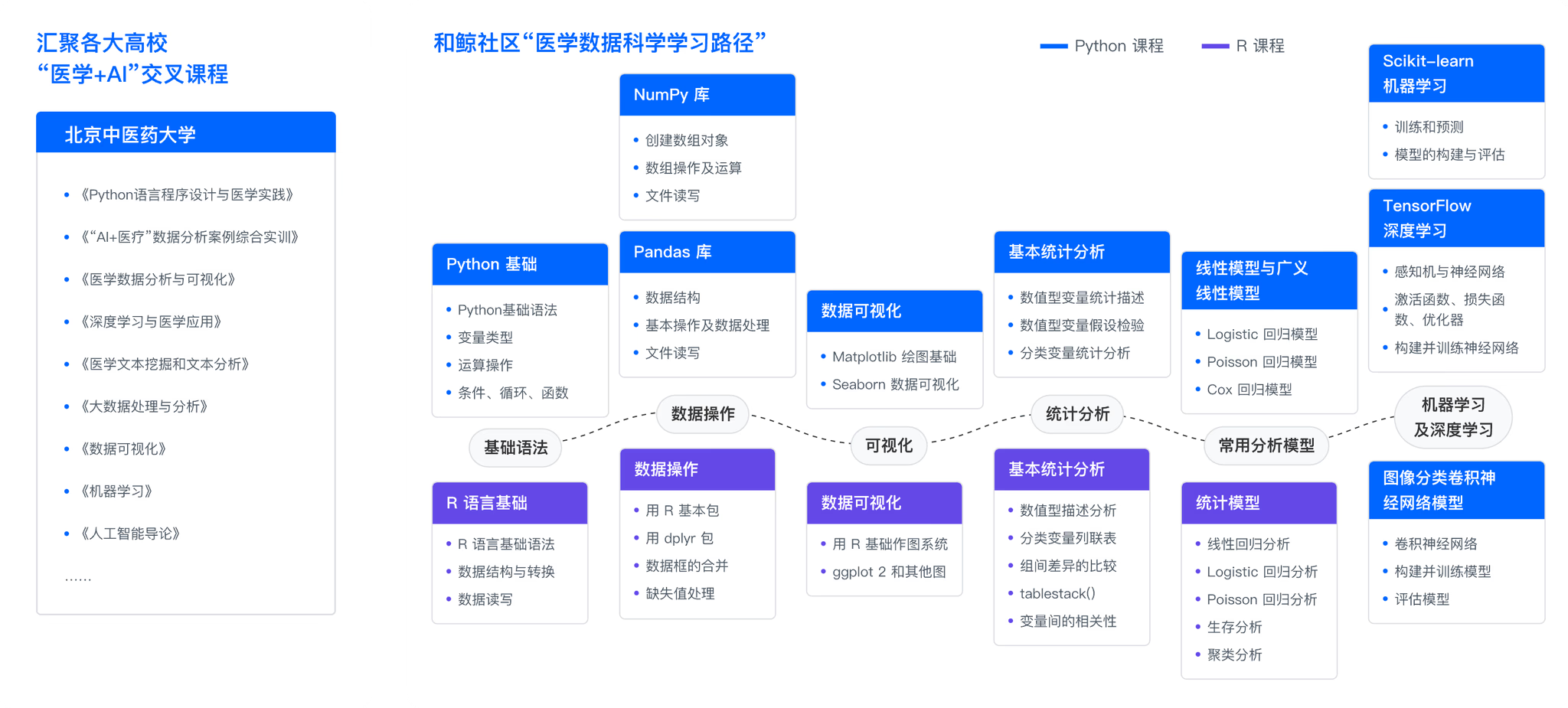

2025 年,和鲸联合智谱打造集“课程+实训+竞赛”三维生态的人工智能教育解决方案,旨在培养兼具技术实战与创新思维的复合型人才。以“医学+AI”为特色,将人工智能技术融入教学教学全要素,和鲸从精准医疗与智能健康出发,以AI+素养和交叉融合课程为核心,一方面,通过将竞赛项目有机融入课程教学内容,帮助学生实现从理论知识到实践应用的转化,另一方面,依托和鲸社区内丰富的行业资源,精心设计"医学+AI"等特色主题训练营,为学生搭建展示创新能力的舞台,挖掘前沿算法与跨领域人才。

点此了解:https://ai.heywhale.com/AIED.html?flag=scppbit6

2025年8月26日,《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称“《意见》”)正式发布,标志着“人工智能+”从技术理念全面升格为国家战略。《意见》明确提出两大育人方向:推动育人从知识传授为重向能力提升为本转变,推动开展方式更灵活、资源更丰富的自主学习。

在积累实践经验的同时,和鲸高度重视“人工智能+教育”理论总结。2025年5月,由清华大学计算机系人工智能通识教育(AIGE)研究中心、金砖创新基地数字经济研究中心指导,北京智谱华章科技股份有限公司、上海和今信息科技有限公司、和鲸社区牵头,异步社区与中国信通院联合发布《AI 融合高等教育:从通识到专业——学科 + AI 人才培养白皮书》,整合2500+ 份行业调研问卷、20+ 位国内高校权威专家经验以及国内外 100+ 高校自 2024 年以来在人工智能教育领域的政策规划与创新实践,系统梳理了文理医工各个“学科+AI”融合的课程体系与能力模型,为高校从知识灌输转向素养与创新能力培养提供了理论支撑与实践路径。

在“人工智能+”行动如火如荼般开展的当下,和鲸始终致力于推动交叉型、复合型人才培养,为高校落地 AI 教育实践搭建桥梁。从已上线的智能体批改系统,到即将重磅推出的Copilot工具,ModelWhale 的每一次技术革新都瞄准教学痛点;从海量的开源数据与项目资源,到持续开展的 AI 夏令营、实训季,和鲸社区让理论与实践学习无缝衔接,推动开展方式更灵活、资源更丰富的自主学习。

渠道合作

渠道合作