如何实现专业技术教学与思政教育的有机融合|北京理工大学医工交叉教学实践分享(4)

如何在教改课改中兼顾思政教育,实现专业技术教学与思政教育有机融合,培养真正对社会有所贡献的人才?近日,北京理工大学医学技术学院辛怡副教授在和鲸组织的分享会上,系统介绍了其团队在《数据挖掘在生物医学中的应用》课程中的创新实践,为解决普遍教学痛点提供了可借鉴的“平台化”路径。其中,辛老师也对课程中思政层面设计的相关疑问做出了详细解答。

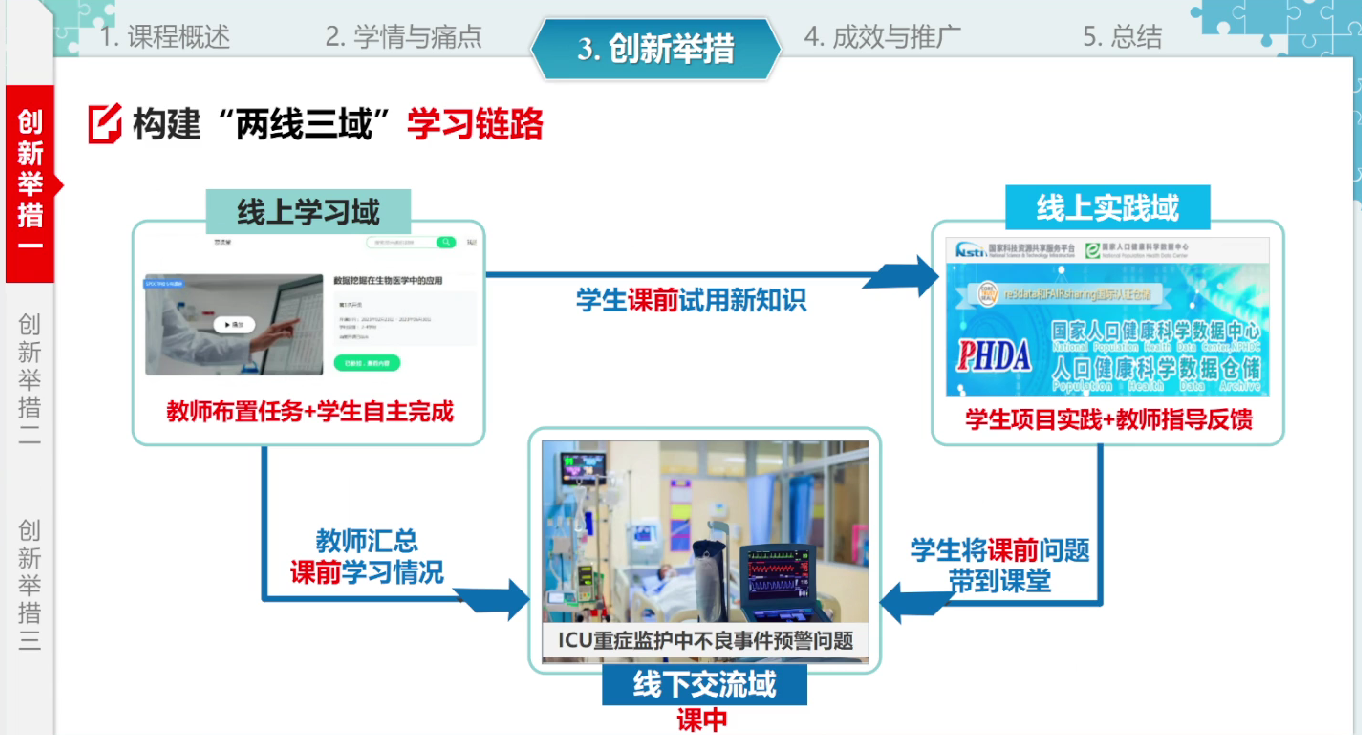

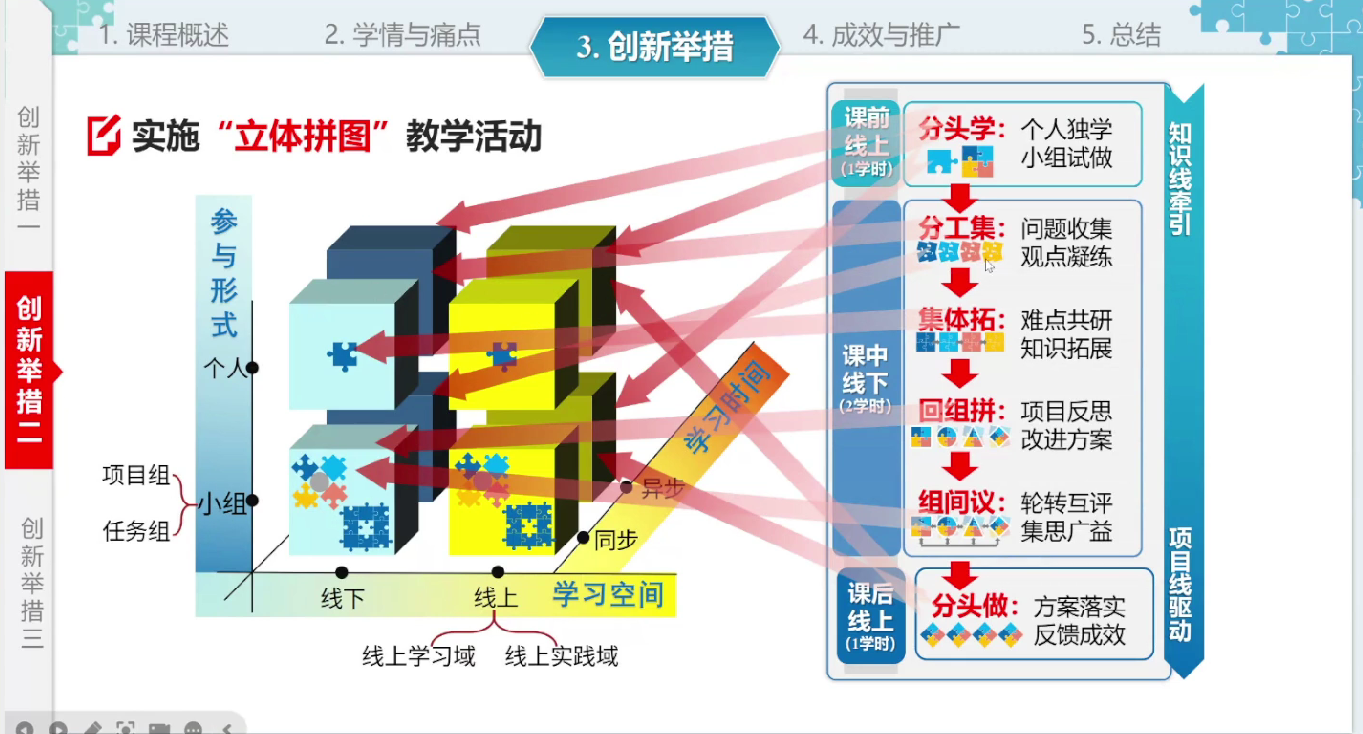

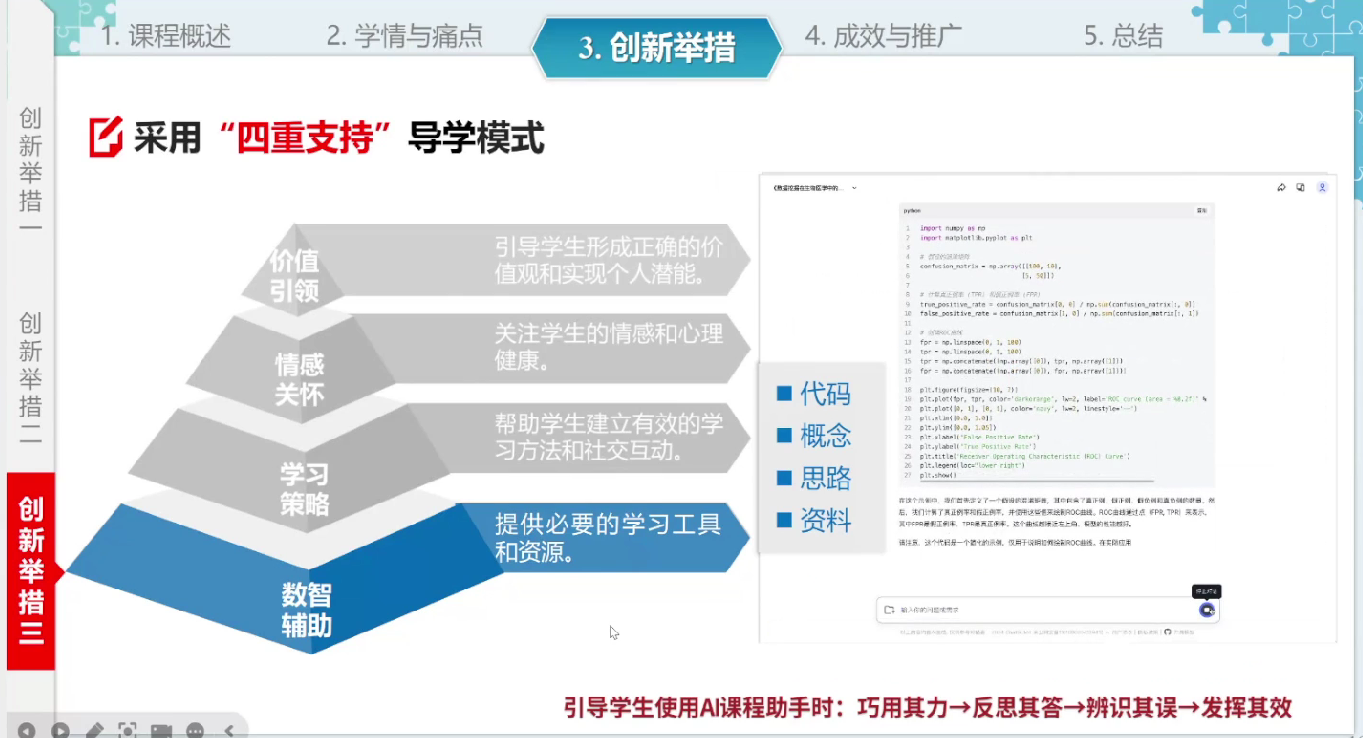

辛老师在会上系统阐述了《数据挖掘在生物医学中的应用》课程建设的完整线路图和创新实践,从课程建设的背景、痛点和培养目标出发,重点介绍了“两线三域”学习链路、“立体拼图”教学活动、“四重支持”导学模式三大课程设计创新举措及课程成果。辛老师还强调,课程基于和鲸 ModelWhale 平台构建了多元化的教学实践场景,实现了资源整合、互动协作与实践赋能的深度融合。学生基于 ModelWhale 完成编程实践,借助 AI 工具提升学习效率,学生解决医工领域问题能力显著提高,成果斐然。

当前生物医学医工融合人才培养面临结构性挑战:一方面,学生医学知识和临床业务背景薄弱与技术快速衍新导致学用脱节;另一方面,医学数据兼具强领域特异性、严格隐私约束及动态临床场景等复杂属性,导致传统数据挖掘课程“从算法到案例”的教学范式难以适配。为破解医工交叉人才培养痛点,辛怡老师为参会教师分享了北理工独到创新基础:课程团队以“培养面向国家重大需求和人民生命健康的医学技术人才”为目标,以国家大健康战略为牵引,持续开展数智赋能的混合式教学改革。将教学内容与科技资源深度融合,构建“两线三域”学习链路,实施“立体拼图”教学活动,提供“四重支持”导学模式。将医学业务逻辑与数据科学思维耦合,开展“问题拆解-算法探索-方案迭代”,培养学生从事医学技术研发所需数据挖掘的核心能力。

在交流环节,有参会教师表示,无论是在医学还是 AI 技术领域的教学活动中,伦理方面的引导都必不可少,希望了解更多辛老师在医学数据挖掘相关课程设计中融入正确价值观引领的可靠经验。

对此,辛老师强调,《数据挖掘在生物医学中的应用》课程在设计过程中便极为重视这一问题,“四重支持”导学模式这一创新举措中,第四重支持即为价值引领,即引导学生形成正确的价值观和实现个人潜能,激发学生对医学伦理与社会责任的关注,引导学生思考个人成长与技术赋能国家大健康发展相融合的社会意义,培养真正具备社会责任感的“医工人”。

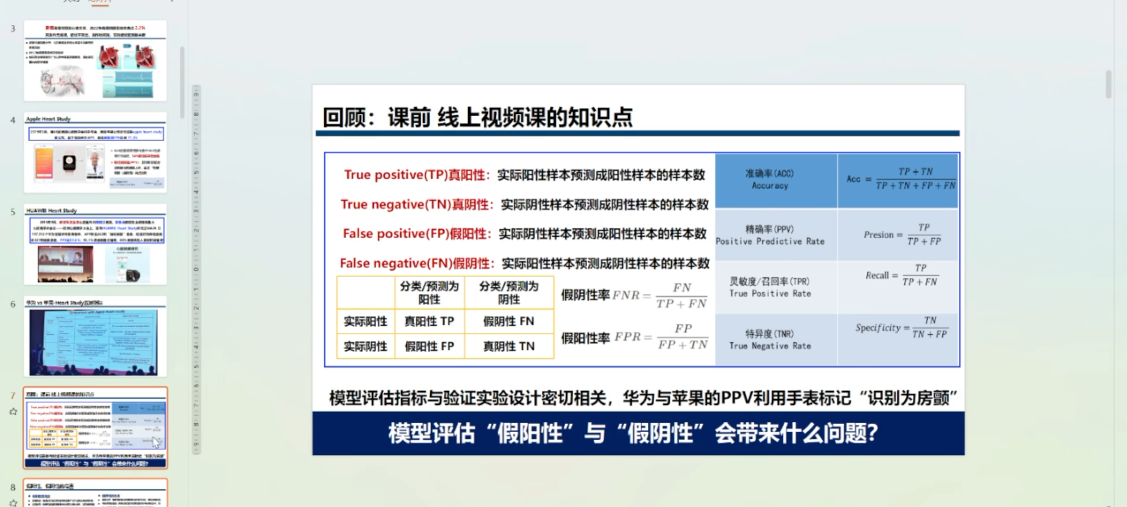

辛老师进一步介绍了课程内容的一个具体案例,向参会教师展示专业技术教学融合思政教育的具体可行路径。课程选取智能手表房颤检测研究顶会论文作为真实产业案例,聚焦阳性预测值(PPV)指标的技术竞争。教学中先解析 PPV 核心定义 —— 算法预测阳性样本中的真阳性占比;再引导学生辨析大人群筛查中 PPV 成为关键指标的原因:假阳性易致焦虑与医疗资源浪费,假阴性可能延误治疗时机,让学生具象理解算法缺陷的社会代价。进而引申至国家药监局 AI 医疗器械审批标准,将技术评价规范与 “健康中国” 战略对数字医疗的部署深度结合,助力学生在掌握技术原理的同时,深化对国家科技战略的认知认同。

2025年8月26日,《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称“《意见》”)正式发布,标志着“人工智能+”从技术理念全面升格为国家战略。《意见》明确提出两大育人方向:推动育人从知识传授为重向能力提升为本转变,推动开展方式更灵活、资源更丰富的自主学习。

在积累实践经验的同时,和鲸高度重视“人工智能+教育”理论总结。2025年5月,由清华大学计算机系人工智能通识教育(AIGE)研究中心、金砖创新基地数字经济研究中心指导,北京智谱华章科技股份有限公司、上海和今信息科技有限公司、和鲸社区牵头,异步社区与中国信通院联合发布《AI 融合高等教育:从通识到专业——学科 + AI 人才培养白皮书》,整合2500+ 份行业调研问卷、20+ 位国内高校权威专家经验以及国内外 100+ 高校自 2024 年以来在人工智能教育领域的政策规划与创新实践,系统梳理了文理医工各个“学科+AI”融合的课程体系与能力模型,为高校从知识灌输转向素养与创新能力培养提供了理论支撑与实践路径。

在“人工智能+”行动如火如荼般开展的当下,和鲸始终致力于推动交叉型、复合型人才培养,为高校落地 AI 教育实践搭建桥梁。从已上线的智能体批改系统,到即将重磅推出的Copilot工具,ModelWhale 的每一次技术革新都瞄准教学痛点;从海量的开源数据与项目资源,到持续开展的 AI 夏令营、实训季,和鲸社区让理论与实践学习无缝衔接,推动开展方式更灵活、资源更丰富的自主学习。

渠道合作

渠道合作